O Judiciário nunca espelhou o País

Há dias em que a branquitude pesa. Não pelo desconforto momentâneo de uma crítica pública, não pela patrulha das redes, mas por algo muito mais íntimo e difícil de admitir: a ressaca moral de reconhecer que, mesmo quando acreditamos estar do lado certo da história, seguimos participando — voluntária ou involuntariamente — do velho pacto narcísico que protege os nossos, os semelhantes, os iguais.

O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, deveria ser um marco de afirmação, memória e luta. Mas este ano ele veio acompanhado de uma sensação que só posso descrever como um estômago virado. No dia em que o país deveria honrar a resistência negra, a principal instituição do Judiciário brasileiro — o STF — recebeu a indicação de mais um homem branco-claro. E uma parte significativa das pessoas brancas progressistas correu para construir justificativas rápidas, atalhos interpretativos, eufemismos úteis. De repente, o Brasil descobriu que “pardo” é o novo curinga: pode embranquecer ou enegrecer conforme a conveniência política do dia.

Essa manobra — aparentemente sutil, quase técnica — é, na verdade, um sintoma nítido de nossa incapacidade profunda de abrir mão do centro. A branquitude brasileira é hábil em se fazer plural, elástica, adaptável. Ela se camufla quando convém, recua quando pressionada e avança quando encontra silêncio cúmplice. O cálculo é sempre o mesmo: manter o poder e, se possível, não parecer que o está fazendo.

A verdade é que o Judiciário brasileiro nunca espelhou o país. Ele espelha, isso sim, a construção histórica de uma elite que se autoprotege desde a formação do Estado nacional. Os números são tão conhecidos quanto ignorados: só 14,3% dos magistrados se declaram negros; no STF, esse número é zero. Enquanto isso, 69% das pessoas presas no país são negras. Nos homicídios, 77% das vítimas são negras. E nas abordagens policiais, o marcador racial segue operando como sentença antecipada.

Esse abismo não é obra de indivíduos racistas — é o resultado de uma arquitetura institucional que distribuiu privilégios de forma seletiva e desigual ao longo de séculos. É uma estrutura que fez com que jovens negros tenham 25 vezes menos chances de concluir uma faculdade, que mulheres negras ganhem apenas 58% do salário de um homem branco, e que apenas 4,7% dos cargos de chefia sejam ocupados por elas.

Há quem ainda chame isso de “mérito”. No Brasil, a meritocracia é apenas a forma elegante de perpetuar injustiças antigas.

Quando olhamos especificamente para o STF, a fotografia é ainda mais reveladora. Em 134 anos, apenas três mulheres ocuparam uma cadeira na Corte — e nenhuma delas era negra. E mesmo que todas as próximas indicações fossem de mulheres, a maioria masculina permaneceria no tribunal até 2043. A justiça brasileira não apenas tem rosto: ela tem cor, gênero, classe e sobrenome.

Diante de tudo isso, a pergunta que ecoa é simples, mas devastadora: como pode um Estado que prende majoritariamente mulheres e homens negros continuar julgando exclusivamente por mãos brancas?

Não é apenas uma questão de representatividade — é uma questão de legitimidade democrática.

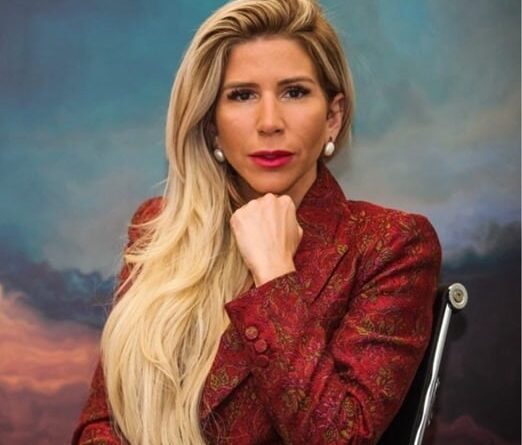

E aqui volto à minha ressaca moral — porque ela não é teórica, é concreta. Como mulher branca, educada, com acesso a espaços de poder, eu sei que me movo num país que sempre ofereceu portas abertas para mim e cancelas fechadas para a maioria das mulheres negras. Sei que meu percurso nunca foi neutro; sei que minha indignação é confortável quando não exige renúncias reais. Sei que o silêncio de mulheres brancas — inclusive feministas — é um dos pilares mais sólidos da manutenção desse sistema.

A branquitude se engana quando acredita que basta não ser “abertamente racista” para estar fora do pacto. Ele se renova justamente na neutralidade, na tibieza, no “não é bem assim”, no “agora não é hora de criticar”, no “vamos pensar estrategicamente”.

Se há algo que aprendi acompanhando a luta das mulheres negras é que não existe estratégia que justifique a manutenção da injustiça. Não existe cálculo político que autorize apagar corpos, experiências e trajetórias.

O Brasil está diante de uma encruzilhada moral. Pode continuar usando a pauta racial como enfeite, símbolo, metáfora ou distração — ou pode finalmente romper com a lógica que nos trouxe até aqui. Romper significa abrir mão de privilégios. Significa nomear o que incomoda. Significa recusar o pacto, mesmo quando o pacto nos favorece.

E é por isso que escolho escrever este texto. Porque o desconforto de hoje é o primeiro gesto concreto de ruptura. Porque a ressaca moral é, às vezes, o único caminho possível para acordar.

E porque, sinceramente, a consciência branca no Brasil já dormiu demais.